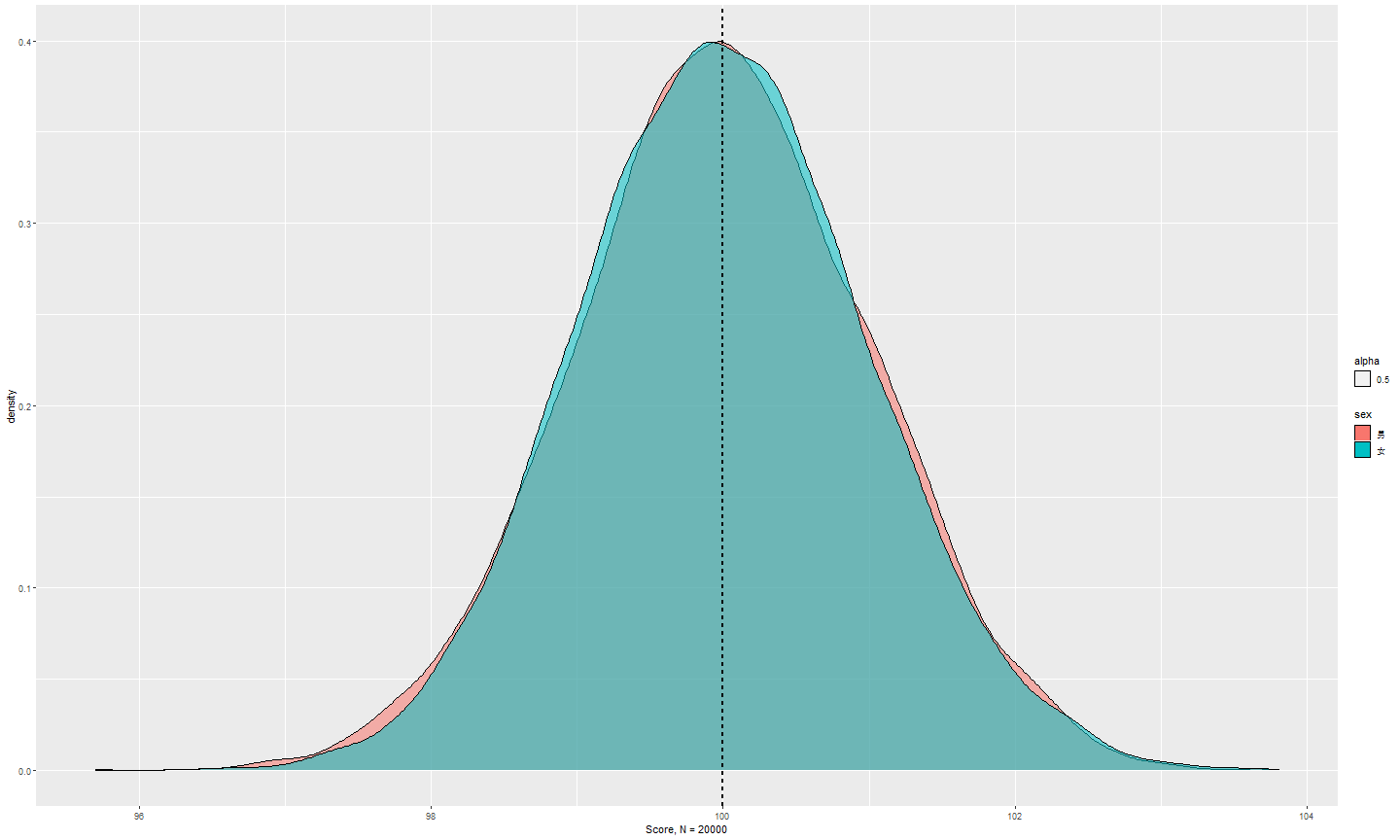

class: center, middle, inverse, title-slide # 寒门贵子:中国社会的分层与流动 ## 当代中国社会——第11讲 ### 李代 ### 中国政法大学社会学院 ### 2021-11-17 --- class: center, middle, inverse <!-- background-image: url("images/cool.png") --> # 寒门贵子:中国社会的分层与流动 ## 中国教育 ## 何谓“平等” ## 中国的教育不平等 --- # 中国教育 ## 社会分层与流动(Social Stratification and Mobility) > “上品无寒门,下品无势(世)族” ——《晋书卷四十五刘毅传》 [阎步克:从世卿世禄到选贤任能 ——中国古代入仕制度](https://www.douban.com/group/topic/213594404/) 性别、种族、家门…… 教育、职业、婚姻…… [Students for Fair Admissions sued Harvard University](https://admissionscase.harvard.edu/) --- # 中国教育 1. 上高中比上大学难? 1. 国家不让一半人上普通高中? 1. “阶层固化”? --- # 中国教育 ## 中国教育概况 [2019年全国教育事业发展情况](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/202008/t20200831_483697.html) 2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。在党中央、国务院坚强领导下,教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻全国教育大会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展根本要求,深化各项教育改革,加快推进教育现代化,建设教育强国,办好人民满意的教育,各级各类教育事业取得新进展。 --- # 中国教育 ## 总体结构 全国共有各级各类学校253.0万所,比上年增加1.1万所。全国各级各类学历教育在校生2.82亿人,比上年增加660.6万人,增长2.4%;全国各级各类学校专任教师1732.0万人,比上年增加59.2万人,增长3.5%。 全国各级各类学校共拥有校舍建筑面积337.4亿平方米,比上年增加1.6亿平方米,增长4.6%。全国各级各类学校教学、科研仪器设备资产总值为11211.1亿元,比上年增加992.9亿元,增长9.7%。 --- # 中国教育 ## 总体结构 1. 义务教育 1. 学前教育 1. 高中阶段教育 1. 高等教育 1. 成人教育及培训 1. 特殊教育 --- # 中国教育 ## 义务教育 1. 小学 1. 初中 > 教育部统计初中学龄人口的年龄范围是12-14岁,但是在现实中,初中阶段在校生的年龄可能并不完全都在这个区间里,由于各种各样的原因,出现低龄或超龄初中学生,因此毛入学率就会出现超过100%的情况。刘昌亚进一步表示,出现低龄或超龄初中学生,说明有劝返的学生回来上学,“在某种程度上反映了我们控辍保学工作取得了一定成效。” --- # 中国教育 ## 高中 1. 普通高中 1. 成人高中 1. 中等职业学校 + 普通中等专业学校 + 成人中等专业学校 + 职业高中 + 技工学校 --- # 中国教育 ## 高等教育 1. 普通高等学校 + 普通本科院校 + 高职(专科)院校 + 成人高校 1. 全国共有研究生培养机构828个(包括硕士、博士) --- # 中国教育 ## 民办教育 1. 民办幼儿园17.3万所;在园幼儿2649.4万人,占全国学前教育在园(班)幼儿总数的比例达56.2% 1. 民办普通小学6228所,在校生为944.9万人,占全国小学在校生总数的比例为9.0% 1. 民办初中5793所,在校生为687.4万人,占全国初中在校生总数的比例为14.2%,比上年提高0.5个百分 1. 民办普通高中3427所,在校生359.7万人,占全国普通高中在校生总数的比例为14.9% 1. 民办中职学校1985所,在校生224.4万人,占全国中职学校在校生的比例为18.4% 1. 民办高等学校757所(含独立学院257所,成人高校1所),在校生708.8万人,占全国普通本专科在校生总数的比例为23.4%;硕士研究生招生876人,在学1865人。 --- # 中国教育 ## 分流 <img src="image/inschool2019.png" width="80%" /> --- # 中国教育 ## 入学率(以高等教育为例) 毛入学率 $$ 毛入学率 = \frac{高等教育在校生总数}{年龄在18-22岁的全部人口数} $$ 净入学率 $$ 净入学率 = \frac{年龄在18-22岁的高等教育在校生总数}{年龄在18-22岁的全部人口数} $$ --- # 中国教育 ## 职普平衡 [《中共中央关于教育体制改革的决定》,1985年5月27日](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2482.html): > 力争在5年左右,使大多数地区的各类高中阶段的职业技术学校招生数相当于普通高中的招生数,扭转目前中等教育结构不合理的状况。 [《教育部关于做好2008年中等职业学校招生工作的通知》](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_950/200804/t20080423_78934.html) [《教育部办公厅关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知》](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_950/202104/t20210406_524618.html) [各级各类学历教育学生情况,2020年](http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/2020/quanguo/202108/t20210831_556364.html) --- # 中国教育 ## 职普平衡 <!-- --> --- # 中国教育 ## [美国](https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-structure-us.html) .pull-left[ <table> <thead> <tr> <th style="text-align:left;"> 年龄段 </th> <th style="text-align:right;"> 比例 </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:left;"> 3,4 </td> <td style="text-align:right;"> 54.02 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 5,6 </td> <td style="text-align:right;"> 93.50 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 7-13 </td> <td style="text-align:right;"> 97.70 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 14,15 </td> <td style="text-align:right;"> 98.60 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 16,17 </td> <td style="text-align:right;"> 92.30 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> Secondary </td> <td style="text-align:right;"> 18.60 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> Higher </td> <td style="text-align:right;"> 50.50 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 20,21 </td> <td style="text-align:right;"> 54.60 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 22-24 </td> <td style="text-align:right;"> 28.00 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 25-29 </td> <td style="text-align:right;"> 12.70 </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left;"> 30-34 </td> <td style="text-align:right;"> 6.30 </td> </tr> </tbody> </table> ] .pull-right[ <img src="image/us-2020.png" width="100%" /> ] --- # 中国教育 ## [德国](https://www.kmk.org/kmk/information-in-english.html) .pull-left[ 1. Grundschule. Bottom/reason School (Primary school) 1. Hauptschule. (Head School) BASIC GENERAL EDUCATION, leading to vocational, and higher ed. 1. Realschule. MORE EXTENSIVE GENERAL EDUCATION, leading to vocational, and higher ed. 1. Gymnasium. (Grammar school) INTENSIFIED GENERAL EDUCATION, leading to higher ed. ] .pull-right[ <img src="image/germany-2020.png" width="80%" /> ] --- # 中国教育 ## [日本](https://www.mext.go.jp/en/policy/education/overview/index.htm) <img src="image/japan-student.jpg" width="100%" /> --- # 中国教育 ## 日本 <img src="image/japan.jpg" width="80%" /> --- # 中国教育 ## [芬兰](image/chinese-finnish-education-in-a-nutshell-2020.pdf) .pull-left[ <img src="image/finland-v.png" width="100%" /> ] .pull-right[ <img src="image/finland.png" width="60%" /> ] --- class: center, middle, inverse <!-- background-image: url("images/cool.png") --> # 何谓“平等” --- # 何谓“平等” ## 如何理解“平等” 待遇平等 vs. 结果平等 [Equality vs. Equity](https://www.merriam-webster.com/words-at-play/equality-vs-equity-difference) <img src="image/equality.png" width="60%" /> --- # 何谓“平等” ## 机会 [Chance](https://www.etymonline.com/word/chance#etymonline_v_8408) > c. 1300, "something that takes place, what happens, an occurrence" (good or bad, but more often bad), especially one that is unexpected, unforeseen, or beyond human control, also "one's luck, lot, or fortune," good or bad, in a positive sense "opportunity, favorable contingency;" also "contingent or unexpected event, something that may or may not come about or be realized," from Old French cheance "accident, chance, fortune, luck, situation, the falling of dice" (12c., Modern French chance), from Vulgar Latin *cadentia* "that which falls out," a term used in dice, from neuter plural of Latin cadens, present participle of cadere "to fall," from PIE root *kad-* "to fall." 扔(一枚没有质量、没有厚度的)硬币,正面朝上与反面朝上的机会是多大? 扔(一颗没有质量、形状对称)的骰子,每一面朝上的机会是多大? --- # 何谓“平等” ## 概率 [Probability](https://www.etymonline.com/word/probability#etymonline_v_30404) > mid-15c., probabilite, "likelihood of being realized, appearance of truth, quality of being probable," from Old French probabilite (14c.) and directly from Latin probabilitatem (nominative probabilitas) "credibility, probability," from probabilis (see probable). > Meaning "something likely to be true" is from 1570s; mathematical sense is from 1718, "frequency with which a proposition similar to the one in question is found true in the course of experience." Chance/Probability 是抽象的概念,现实中,人经验不到。 扔(一枚没有质量、没有厚度的)硬币,正面朝上与反面朝上的机会是多大? --- # 何谓“平等” ## 频率、频数 [Frequency](https://www.etymonline.com/word/frequency#etymonline_v_29857) > 1550s, "state of being crowded" (now obsolete); 1640s, "fact of occurring often;" from Latin frequentia "an assembling in great numbers, a crowding; crowd, multitude, throng," from frequentem (see frequent). Sense in physics, "rate of recurrence," especially of a vibration, is from 1831. 扔(一枚没有质量、没有厚度的)硬币,*1万次*,正面朝上的次数是多少? 用频率来发现概率。 --- # 何谓“平等” ## 结果平等 一枚1元硬币,扔*1万次*,得到5001次正面。 一枚1角硬币,扔*1万次*,得到5002次正面。 平等吗? --- # 何谓“平等” ## 结果平等 *一万个*男生考大学,考上5001个。 *一万个*女生考大学,考上5002个。 平等吗? --- # 何谓“平等” ## 结果平等与待遇平等的统一 如果我们只能看到最终的结果(结果平等),如何推断待遇平等? 假设:人人平等 一个人和一个人不一定一样聪明。 一群人和一群人(的潜力)差不了太多。 --- # 何谓“平等” ## 正态分布 <!-- --> --- # 何谓“平等” ## 正态分布 <!-- --> --- # 何谓“平等” ## 结果平等与待遇平等的统一 即使待遇公平,一个人和另一个人也有可能得到不同的结果。 但是没有*足够的科学*证据表明,男人比女人、白人比黑人、富人比穷人……*本质上*更聪明。 因此,理应表现为结果平等与待遇平等的统一。 如果不统一,是中间过程出了问题。 --- # 何谓“平等” ## [《稀缺》](https://book.douban.com/subject/26178426/) 作者:Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir > Researchers have therefore taken a closer look at Indian cane sugar farmers. At a certain moment the farmers are very rich (after the harvest they receive 60% of their annual income), and at another moment they can barely make ends meet. A perfect case, so what is the outcome? The farmers score higher on IQ tests when they have a well-filled bank account, than when there is a shortage of money. The difference in IQ would even be 13 points, comparable to a night of not sleeping or being addicted to alcohol. “省心” vs “费心”。 是社会制造了不平等的条件。 --- # 何谓“平等” ## 向均值回归(regression toward the mean) 如果一件事情由很多因素决定,而每一个因素都包含随机性,那么这件事的极端情况发生后,接下来看到的情况会趋向平均。 例如:天才的孩子不一定是天才。 [《基因传》](https://book.douban.com/subject/27168433/) 作者:Siddhartha Mukherjee --- # 何谓“平等” ## 条件概率 “在同等条件下”,概率是否相等? 北京学生和河南学生上大学本科的概率不相等。这是*地域差异*。 由于河南学生中来自农村的更多,表现为农村学生上大学的概率更低。 假如都是河南学生,来自农村和来自城市的学生上学的概率一样吗?这是*城乡差异*。 当我们说不平等的时候,我们说了什么? --- # 何谓“平等” ## 条件概率 假设A省某年有10000考生,其中5000为城市考生,5000为农村考生。共录取5000人,城市考生与农村考生各半。 假设B省某年有100000考生,其中20000为城市考生,80000为农村考生。共录取5000人,城市考生与农村考生各半。 结果: 城市考生共有25000人,升学率为14%。 农村考生共有85000人,升学率为7.65%。 --- # 何谓“平等” ## 小结 人应有平等的教育机会,反映在结果上就是入学率的相等。 如果出现不相等,就要不断追寻不相等的原因,“不平等”。 必要的信息:分子,分母,条件。 --- class: center, middle, inverse <!-- background-image: url("images/cool.png") --> # 中国的教育不平等 --- # 中国的教育不平等 ## 研究概览 > 平均来看,家庭社会经济地位越高越有助于学生获得更好的就学机会(吴愈晓,2013a;吴晓刚,2016);就教育机会而言,城市学生比农村学生更有优势,而且城乡差异日益显著(刘精明,2006;李春玲,2010,2014;吴愈晓,2013b);尽管性别差异不大(李春玲,2010;邵岑,2015),但研究仍发现农村女性处于较大的劣势(吴愈晓,2012);农村少数民族的教育机会最有限,其次为农村汉族,而城市少数民族和城市汉族都具有优势(李春凯、吴炜,2017)。 > 刘精明(2006) 采用 GSS2003 数据,认为与 1978 - 1997 年相比,1998 年开始的大学扩招导致本科教育不平等加大。 李春玲(2010)指出,根据国家统计局 2005 年 1% 人口抽样调查数据,与 20 世纪 90 年代初相比,扩招后高等教育机会的不平等不降反升。 李春玲(2014)进一步对 2006、2008 和 2011 年全国抽样调查数据的整合数据进行研究发现,从 1940 年以来,高等教育的城乡差距在扩大。 与中国教育扩张与教育不平等相关的经验研究还有很多(李春玲,2003;刘精明,2008;李煜,2006;吴愈晓,2013a, 2013b),发现的趋势比较相近,这里不一一 赘述。 --- # 中国的教育不平等 ## 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究 [梁晨、李中清等,2012,中国社会科学第1期](http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSHK201201006.htm) >1949年以来,中国高等教育领域出现了一场革命。高等精英教育生源开始多样化,以往为社会上层子女所垄断的状况被打破,工农等社会较低阶层子女逐渐在其中占据相当比重,并成功地将这一比重保持到20世纪末。基础教育的推广、统一高考招生制度的建立以及重点中学的设置等制度安排共同推动了无声革命的出现。这场革命虽然不及社会政治革命那样引人瞩目,却同样意义深远。本研究利用1952—2002年间北京大学和苏州大学学生学籍卡片的翔实材料,力图将这一革命及其成就呈现出来,为中国高等教育改革与发展提供借鉴。 --- # 中国的教育不平等 ## 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究 > 从2003年起,北京大学和苏州大学根据各自档案馆所存的学生学籍卡,建立了 本科生信息电子数据库。两校的数据库共有约15万本科毕业生的资料。北京大学的 数据库有64510个个案,包括1952—1955年、1972—1987年以及1989—1999年各年 的学籍材料;苏州大学的数据库有86393个个案,包括1933—1965年和1972— 2003年各年的学籍材料, > 本文的分析计算只包括1952—2002年的数据。 在这两所大学的支持下,我们将两校共约15万本科生的父母(家长)职业、入 学前学校、家庭居住地、院系专业以及性别、民族等信息,进行分类整理和编码。 两校共有数百个不同的院系专业、8000多个不同书写名称的学生父母(家长)职 业,5万多个不同书写名称的入学前学校。此外,家庭居住地址约有12万9千多 个,由于数量太大,因此编写了相应程序来区别学生居住地的城乡属性。 --- # 中国的教育不平等 ## 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究 <img src="image/liangchen1.png" width="60%" /> 在全国农村人口不断降低的背景下,两所学校的农村生比例并没有出现大幅度的下降。因此,在1990年代,中国大学生的城乡生源是多样化的,甚至到21世纪初,农村生的比例也没有大幅度下降。 --- # 中国的教育不平等 ## 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究 <img src="image/liangchen2.png" width="60%" /> 北大和苏大的数据表明,中国父母职业对孩子教育的影响比国外要弱。根据两校学生填报的父母职业,虽然干部、专业技术人员和商业服务业人员子女的总数占学生全体的多数或接近多数,但并没有像国外大学那样占绝大多数。北大工人与农民子女的总比例达到学生总数的30%以上,苏大工人与农民子女比例在40%左右。相较于国外,中国教育系统更有效地削弱了父母职业对子女的影响,为工农子女提供了更多受教育及社会流动的机会。 --- # 中国的教育不平等 ## 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究 >1949年以后,中国高等教育领域出现了一场革命。高等精英教育生源出现多样化,以往为社会上层子女所垄断的精英教育状况被打破,工农等社会较低阶层子女逐渐在其中占据相当比重, 并将这一比重保持到20世纪末。 >中国精英教育领域内的这场重要转变,不仅相对于自身的传统是革命性的,而且与当下作为中国高教改革参照系的美国相比,也是成功的。二战以后,美国也曾在精英教育领域内努力促进生源多样化,但所取得的成效与中国的无声革命相比尚有差距。 --- # 中国的教育不平等 ## 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究 研究的问题在哪? -- 不知道分母。 --- # 中国的教育不平等 ## “无声的革命”:被夸大的修辞——与梁晨、李中清等的商榷 [应星、刘云杉,2015,社会第2期](https://mall.cnki.net/magazine/Article/SHEH201502004.htm) >本文对梁晨、李中清等提出的关于新中国成立50年来在高等教育领域完成了一场所谓“无声的革命”的观点提出了质疑。工农子女上大学的比例在改革前与改革后呈现出两种不同的增减趋势,不宜简单地总结为“50年里的一场革命”。改革前的高等教育平等笼罩着浓厚的阶级斗争氛围,是一种“阶级内的平等”,诸多地方有违于真正的教育平等精神;而改革后被强化的重点中学制度虽然构筑了少数农村学生进入重点大学的通道,但这种制度不仅不是缓解城乡教育不平等的良方,反而是固化城乡教育不平等的机制。本文对梁晨、李中清等的论文中所使用的材料和概念也提出了一些质疑。 --- # 中国的教育不平等 ## “无声的革命”:被夸大的修辞——与梁晨、李中清等的商榷 > 在“文革”前,贫下中农子女进入精英大学的比例不断上升,富农地主子女的比例则大幅萎缩,到“文革”时期已经基本退出精英大学领域,中上中农子女的比例也持续下降,只有贫下中农子女“一骑绝尘”。 > 工人与贫下中农构成劳动人民,而地主富农与资产阶级构成剥削阶级。在当时,凡是将“工农”并提在一起的,其中的“农”都特指贫下中农,而绝非今天一般意义的“农民”。 > 第一,享受优先录取权的是工农子女。 > 第二,招生受到限制的是剥削阶级子女。 > 第三,招生资格被剥夺的是被认定的坏分子。 > 在强调阶级斗争的氛围中,对劳动人民子女教育权利的保障,是以强行限制和剥夺剥削阶级子女的教育权利为代价的,实行的是一种“阶级内的平等”。 --- # 中国的教育不平等 ## “无声的革命”:被夸大的修辞——与梁晨、李中清等的商榷 > 通过政治的强力推动,大批工农子女在“教育革命”和“文化大革命”中迈入大学校门,这是否就实现了真正意义上的教育平等呢? > 1972年10月,北京大学教改组在汇报教学质量的调查情况时谈到……工农兵学员较大比例学习成绩不理想,上课时间仅60%。 --- # 中国的教育不平等 ## “无声的革命”:被夸大的修辞——与梁晨、李中清等的商榷 > 《无声的革命》认为重点中学是促进教育平等的想法可谓别出心裁。 > 当初政府在设计重点中学制度时,本是期望重点中学发挥示范作用,集中力量和资源,摸索并取得经验,由点及面,逐步推广,指导一般,并希望通过重点中学来带动普通中学,通过县中来带动广大的农村中学。然而,重点学校以垄断优质师资和生源为前提,其优质的资源难以推广,其特殊的政策无法惠及大众,结果形成的不是重点中学带动普通中学,而是重点中学排斥和挤压普通中学。重点学校不仅没有起到示范性、实验性的作用,反而通过拉大学校间的差距,加剧了学校之间升学率的竞争,恶化了基础教育的气氛,成为推动应试教育,凝固和扩大阶层差距的教育机制。少数重点中学成为高分学生的“收割机”,优秀师资的“抽血机”(李习凡,2011)。 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 [吴晓刚,2016,社会第3期](http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WHZH201603008.htm) >在现代社会中,高等教育在促进社会流动方面的重要性已毋庸置疑。以往的研究往往集中关注那些受过大学教育和没有受过大学教育人群之间的比较,将前者视为一个高度同质的群体,将大学求学过程当作一个“黑箱”。本文基于对“首都大学生成长跟踪调查”研究设计的介绍和首期数据的分析,揭示了中国高等教育内部的社会分层,即进入三种不同层次高校(清华大学、北京大学和中国人民大学等精英高校,“211大学”和其他非“211大学”)的决定因素,特别关注家庭背景、招生制度、重点中学制度等中间机制的共同作用。研究发现,家庭社会经济地位和居住地对于进入不同层次的高校仍然有直接的影响,但是否重点高中,以及是否获得高考特殊政策的照顾,对进入什么层次的大学作用更加明显。重点中学主要影响学生高考分数,而招生的各种优惠政策明显有利于家庭社会经济条件好的学生。进入精英大学的学生更有可能入党,尽管他们的入党意愿低于其他类型高校的学生。这些发现对理解中国当代高等教育在精英形成过程和社会分层中的作用具有重要的启示意义。 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 <img src="image/wu1.png" width="80%" /> --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 > 本文分析使用的数据来自“首都大学生成长追踪调查”。该项目旨在通过长期追踪数据,对上述中国高等教育快速扩张过程中面临的种种问题进行系统的实证研究。研究总体限定为北京市范围内所有教育部直属和其他中央部委或北京市所属非民办大学中的全日制本科生。在具体设计时,考虑到在保证样本代表性的同时尽可能 节约成本,我们最终确定调查总体为2006年和2008年秋季入学的本科生。 > 利用北京市54所公立学校2006级和2008级在校学生学籍数据库作为抽样框,我们采用多阶段、分层、概率与规模成比例(PPS)的抽样方法进行最初的样本设计。 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 > 首先,家庭背景对于获得优质高等教育资源的机会具有直接的影响。即便控制了其他相关变量,家庭经济地位在当地处于中上层或上层的人,其子女在就读清华大学、北京大学、中国人民大学等精英大学或其他“211大学”方面依然具有优势。同时,家庭居住地层级越高(农村/乡镇、县城/县级市、地级市、省会城市或北京),其子女获得精英高等教育的机会也越大。这或许与高中教育资源的地域分配层级差异有关(Zhou,Moen and Tuma,1998)。 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 > 其次,中国教育体制中的重点中学制度和考试制度已对学生的能力进行了筛选,这在某种程度上可以削弱家庭背景对不同层次高等教育机会获得的影响。是否毕业于重点高中,特别是省级或全国重点中学,很大程度上决定了学生获得什么样的高等教育机会。通过前期选拔及所拥有的师资力量和教学资源,重点中学给予学生更好的考试训练,使学生能够在高考中取得更好成绩。高考分数越高的学生,越能够进入精英大学或其他“211大学”。这是中国高等教育制度承袭科举制的历史文化传统,反映了教育与社会流动公平性的一面。 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 > 第三,以考分为录取标准虽然在一定程度上保证了获得高等教育机会的公平性,但近年来高等学校的招生制度改革中引入的各种特殊政策在有利于纠正“应试教育”的弊端的同时,却明显有利于家庭条件好的学生。这些家庭的父母会利用自己的社会资源和文化资本帮助子女利用这个特殊的渠道,获得加分,享受优惠,增加他们进入精英大学和“211大学”的机会。在以考分为主要录取依据,竞争性异常激烈的高考制度中,这种补充性的优惠政策常常被滥用,从而加剧了精英高等教育机会分配的不公平性。 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 > 最后,中国高等教育从精英教育向大众教育转变的过程中,伴随着的内部分化,不仅体现学生在所读学校的层次,也体现在他们进入不同类型大学后获得人力资本、社会资本和政治资本的机会结构,这些因素会影响他们后续的职业路径选择和劳动力市场的地位获得。为研究社会学者长期关注的社会主义条件下精英流动的二元路径在新的历史条件下如何发生变化,我们选择对大学生入党和入党意愿进行分析。结果显示,具有城市户籍和家庭社会经济地位较高的学生入党意愿较低,而实际入党的比例也较低。学习成绩好的学生更愿意入党,也更有可能入党。但有一个例外,即精英大学的学生相较于其他类型大学的学生,虽然入党意愿更低,但实际入党的可能性却更高。进入精英大学的学生更有可能入党,可能反映了学生的自我选择和党的招募策略共同作用的结果。事实上,近年来,党一直致力于在主要的精英大学里发展新成员(包括学习成绩好的学生)。这个发现有助于理解当代中国社会中的高等教育、精英流动和再生产的涵义,以及二元职业路径的变化,并值得未来进一步研究 --- # 中国的教育不平等 ## 中国当代的高等教育、精英形成与社会分层 研究问题在哪? -- 还是不知道分母。 --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 [李代、王一真,2020,社会学研究第1期。](http://shxyj.ajcass.org/Magazine/show/?id=74762) > 在教育获得差异的研究中,控制考生学业表现之后,如果性别、民族、城乡等变量系数仍然显著,这些差异是什么机制产生的? 在二本线以上,差异是由录取中的不确定性驱动的,而在二本线以下,差异是由不同群体考生对不同层次教育的偏好驱动的。 本文采用 X 省完整高考数据,刻画了不确定性的分布情况、不同社会群体应对不确定性的行为差异以及最终对教育获得差异的影响,并探讨了教育扩张等政策对不确定性的影响。 本文研究成果有助于打开教育获得差异生成机制的黑箱,为教育获得差异研究带来新的视角。 --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 > 本文采用的数据是 X 省 2014 年的完整高考数据。 该高考数据包含以下部分:报名库,包含全省考生的基本个人信息;成绩库,包含全省考生的高考成绩、加分情况以及相加所得的提档分数;志愿库,包含全省考生的志愿报名情况,三本、高职(专科)的志愿填报情况不在其中;录取库,包含全省考生的录取高校与院系等信息。 > X 省采取的是分科、分批、统一录取,录取采用“知分填报”和“平行志愿”的规则。 X 省招生的科目类别包括:文史、艺术(文)、体育(文)、理工、艺术(理)、体育(理)和单独考试,其中文史和理工类占了大多数。 X 省招生计划类别包括:非定向、国防生、民族班/ 预科、国家专项计划、地方专项计划、高水平运动队/ 艺术特长生/ 直招士官生。 X省招生批次分为:艺术本科、提前录取一本、提前录取二本、专项计划本科、一批本科、二批本科、三批本科、提前录取专科、高职(专科)。 --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 <img src="image/like_2014_luqupici_fudu.jpg" width="90%" /> --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 <img src="image/wenke_2014_luqupici_fudu.jpg" width="90%" /> --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 <img src="image/like_2014_uncertainty.jpg" width="90%" /> --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 > 研究发现,二本线以上和以下考生的行为模式有明显不同,需要分别讨论。 在二本线以上,驱动差异的力量是不确定性。 总体来看,越接近相应批次的分数线,“落榜”越可能发生;越接近一本分数线,考生的行为也越倾向于风险厌恶。 在二本线以上,女生、农村考生和少数民族考生体现出不同程度的风险厌恶倾向,与此前对不确定性的研究一致。不确定性的影响在性别方面差异不大,但是对农村和少数民族考生有 利。 二本线以下,教育机会分配的筛选性降低,驱动教育获得差异的是不同群体在三本、高职(专科)、复读和辍学等不同去向间的选择,而且其偏好与二本线以上未必一致。 --- # 中国的教育不平等 ## 高考录取中的不确定性与教育获得差异 研究的问题在哪? -- 还是不知道分母。不过我们差不多知道了分母。 --- # 中国的教育不平等 ## 科学专业中的女生 [李代、王一真,2019,社会发展研究,第3期](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=HFYJ201903008&uniplatform=NZKPT&v=0Ir%25mmd2FDqQfYjRSq53e%25mmd2FMy9WRMHZnnGrBnwjfVB5AdQvgQS1Pb%25mmd2FEeep5wdcD3tqkaVh) <img src="image/all_effect_like.jpg" width="90%" /> --- # 中国的教育不平等 ## 结论 只说“不平等”不是一个定义清晰的好问题,需要辨析。